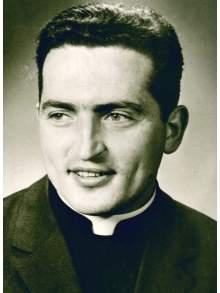

Mutiger Missionar und Glaubensvorbild: P. Rudolf Lunkenbein

„Ich bin gekommen, zu dienen und dafür das Leben zu geben."

(Primizspruch/nach Mt 20,28)

40 Jahre nach seiner Ermordung in Meruri (Brasilien) wurde im Jahr 2016 das Seligsprechungsverfahren für den Salesianerpater Rudolf Lunkenbein eröffnet. Mit Unterstützung des Bischofs von Barra do Garças, Protógenes Luft, wird geprüft, wie der gebürtige Oberfranke gelebt hat, welchen Ruf er bei den Gläubigen genießt und welche Wunder auf seine Fürsprache zurückzuführen sind.

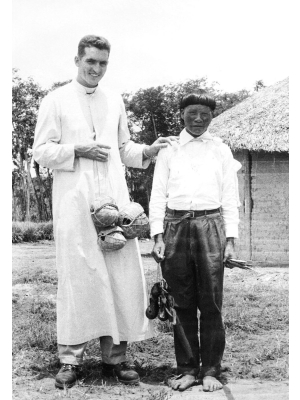

Rudolf Lunkenbein starb, weil er sich mit großem Engagement für die Rechte der indigenen Bororo einsetzte. In den 1970er Jahren kam er als Missionar nach Meruri (Bundesstaat Mato Grosso) und kämpfte seitdem dafür, dass den Ureinwohnern weder ihr Land noch ihre Lebensrechte genommen wurden. So initiierte er auch eine Landvermessung, um zu verhindern, dass weiße Siedler das Gebiet der Bororo mehr und mehr okkupierten.

Dass dieses Vorhaben auf starken Widerstand stoßen würde, ahnte er bereits im Mai 1976. In einem Brief an seine Eltern schrieb er: „In ein bis zwei Monaten wird das Indianergebiet vermessen und dann wird die ganze weiße Bevölkerung gerichtlich aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. In diesen Tagen kann es dann sein, dass es zu Schüssen kommt, einige haben schon gedroht."

Und er behielt recht. Am 15. Juli 1976 – also nur wenige Monate später – fuhren etwa 60 Großgrundbesitzer nach Meruri und erschossen Pater Rudolf Lunkenbein sowie den Indianer Simão. Auch für ihn ist ein Seligsprechungsverfahren eröffnet worden.

Diese Seite möchte über diesen mutigen Missionar informieren – über sein Leben, sein Wirken und das Seligsprechungsverfahren.

Lebensstationen

Engagement für das Bororo-Volk

Seligsprechungsprozess

Lebensbild

Weiterführende Links

Lebensstationen

01.04.1939

Geburt in Döringstadt bei Ebensfeld/Ofr., Erzbistum Bamberg

01.09.1952

Aufnahme in das Progymnasium der Salesianer in Buxheim bei Memmingen

Oktober 1958

Aufbruch nach Brasilien/Campo Grande

1958

Beginn des Noviziats in Pindamonhangaba/São Paulo (Brasilien)

31.01.1960

Erste Profess

1960-1962

Studium der Philosophie in Campo Grande (Brasilien)

1963-1965

Pädagogisches Praktikum in der Mission in Meruri (Bundesstaat Mato Grosso)

10.07.1965

Ewige Profess in Campo Grande (Brasilien)

1965-1969

Theologie-Studium in Benediktbeuern

29.06.1969

Priesterweihe in Benediktbeuern

06.07.1969

Primiz in der Heimatgemeinde Döringstadt

1969

Rückkehr nach Meruri

1973-1976

Direktor der Gemeinschaft und Leiter der Salesianischen Mission in Meruri

15.07.1976

Ermordung in Meruri durch weiße Siedler

17.07.1976

Bestattung in Meruri (mit dem Zeichen eines Häuptlings des Bororo-Stammes)

31.01.2018

Beginn des diözesanen Seligsprechungsprozesses

Engagement für das Bororo-Volk

Bei den Bororos wird auch heute noch mit viel Respekt und Hochachtung von Rudolf Lunkenbein gesprochen. Sein Engagement wirkt weiterhin fort. Zwei Jahre war Lunkenbein Mitglied des „Missionsrats für Indigene Völker (CIMI)„, ab 1974 Direktor der „Colônia Indígena de Meruri“.

Seine Arbeit für und mit den Bororos zeichnete sich dadurch aus, dass er ihnen stets auf gleicher Augenhöhe begegnete und versuchte, die Bororo-Kultur zu verstehen und manche Elemente auch in die Liturgie zu integrieren. 1974 nahmen die Bororos den Salesianerpater sogar in ihren Stamm auf und gaben ihm den Namen „Goldfisch".

| Videointerview: Pater Josef Grünner hat sich intensiv mit dem Leben und Wirken Pater Lunkenbeins beschäftigt. |

Seine Ermordung verfehlte das ursprüngliche Ziel der Großgrundbesitzer, denn die Landvermessung wurde trotzdem durchgeführt. Für die Bororos überlebenswichtig: Als Pater Lunkenbein als Missionar nach Meruri reiste, hatten die Bororos beschlossen, keine Kinder mehr zu bekommen und auszusterben. Sie hatten Angst, ihre Nachkommen nicht mehr ernähren zu können. Grund und Boden waren ihnen größtenteils von den weißen Siedlern genommen worden, die dort Sojabohnenplantagen errichteten. Lunkenbein gab ihnen neue Hoffnung und neuen Mut.

An seinem Grab versprachen die Bororos, weiterzuleben. Bis die brasilianische Regierung allerdings die Indianerschutzgebiete freigab, vergingen noch Jahre. Erst 1988 verabschiedete die Bundesverfassung das Recht der Indios auf ihre traditionell besetzten Gebiete. Seitdem hat sich die Lage der Ureinwohner verbessert: Fünf Reservate mit einer Gesamtfläche von etwa 140.000 Hektar Land stehen ihnen zu. Außerdem können die Kinder zur Schule gehen, viele Bororos studieren und werden von den Salesianern durch Stipendien gefördert. Begleitend dazu gibt es an der Don Bosco-Universität in Campo Grande ein eigenes Institut zur Erforschung der Kultur indigener Völker.

Die Erinnerung an Pater Rudolf Lunkenbein wird in Meruri aufrechterhalten. Pater Gildásio Mendes dos Santos, der ehemalige Provinzial der Provinz Mato Grosso, schrieb dazu an Pfingsten 2016: „Ich erinnere mich an die Worte eines jugendlichen Bororo, der unter Tränen sagte: ,P. Rudolf hat unser Volk und unser Land gerettet. Er liebte unsere Kinder. Er hat für uns gekämpft, gerade als wir in großer Gefahr lagen, unser Land, unsere Kultur, unser Leben und unsere Träume zu verlieren'."

Seligsprechungsprozess

Im Frühjahr 2016 besuchte Pierluigi Cameroni die Bororos in Meruri. Er ist für die Salesianer in Rom der für die Selig- und Heiligsprechungen zuständige Postulator. Von seinen Begegnungen dort tief bewegt half er mit, die erforderlichen Dokumente für eine Seligsprechung zusammenzutragen.

Der Bischof von Barra do Garças, Protógenes Luft, nahm daraufhin das formale Gesuch an, den Seligsprechungsprozess zu eröffnen. Eine Arbeitsgruppe wird jetzt alle weiteren Schritte prüfen und in die Wege leiten.

Das Kirchenrecht sieht vor, ein Seligsprechungsverfahren frühestens fünf Jahre nach dem Tod zu eröffnen. Ausnahmen bestätigen die Regel – wie im Falle von Mutter Teresa oder Papst Johannes Paul II. Die Dauer der Prüfung ist zeitlich offen.

Am Gedenktag Don Boscos, dem 31. Januar 2020, und damit nur genau zwei Jahre nach seiner Einleitung, ist in Meruri (Brasilien) der diözesane Prozess zur Seligsprechung von Pater Rudolf Lunkenbein, der als deutscher Missionar im brasilianischen Mato Grosso lebte und sich für die Rechte der Bororo-Indianer einsetzte, und seines Freundes Simao Bororo feierlich beschlossen worden.

Am 28. November 2024 wurde die sogenannte „Positio super martyrio“ an das Dikasterium für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse im Vatikan übergeben. Die Positio ist eine umfangreiche Dokumentation, die das vorbild- und tugendhafte Leben und das Martyrium der jeweiligen Person mit allen relevanten Zeugnissen belegt.

Lebensbild eines heutigen Salesianermissionars

In der Schriftenreihe des Instituts für Salesianische Spiritualität (ISS) erschien ein aktualisiertes Heft über das Leben und Wirken von P. Rudolf Lunkenbein, der in Brasilien für die Rechte der Indianer kämpfte und von weißen Siedlern 1976 ermordet wurde. Sein Lebenszeugnis ist auch angesichts der derzeitigen Situation in Brasilien, wo mit der Zerstörung des Regenwaldes die Lebensgrundlage der indigenen Völker sehr bedroht ist, höchst aktuell.

Der diözesane Seligsprechungsprozess für P. Lunkenbein und Simão Bororo wird vermutlich im kommenden Jahr abgeschlossen. Der außerordentliche Monat der Weltmission im Oktober 2019 ist eine gute Gelegenheit, diesen Missionar heutiger Zeit besonders zu ehren und in Erinnerung zu rufen.

Publikation im Don Bosco Shop bestellen (EUR 3,00/Exemplar)